- ブログ一覧に戻る

- < 現在の表示 (4/105)

- >

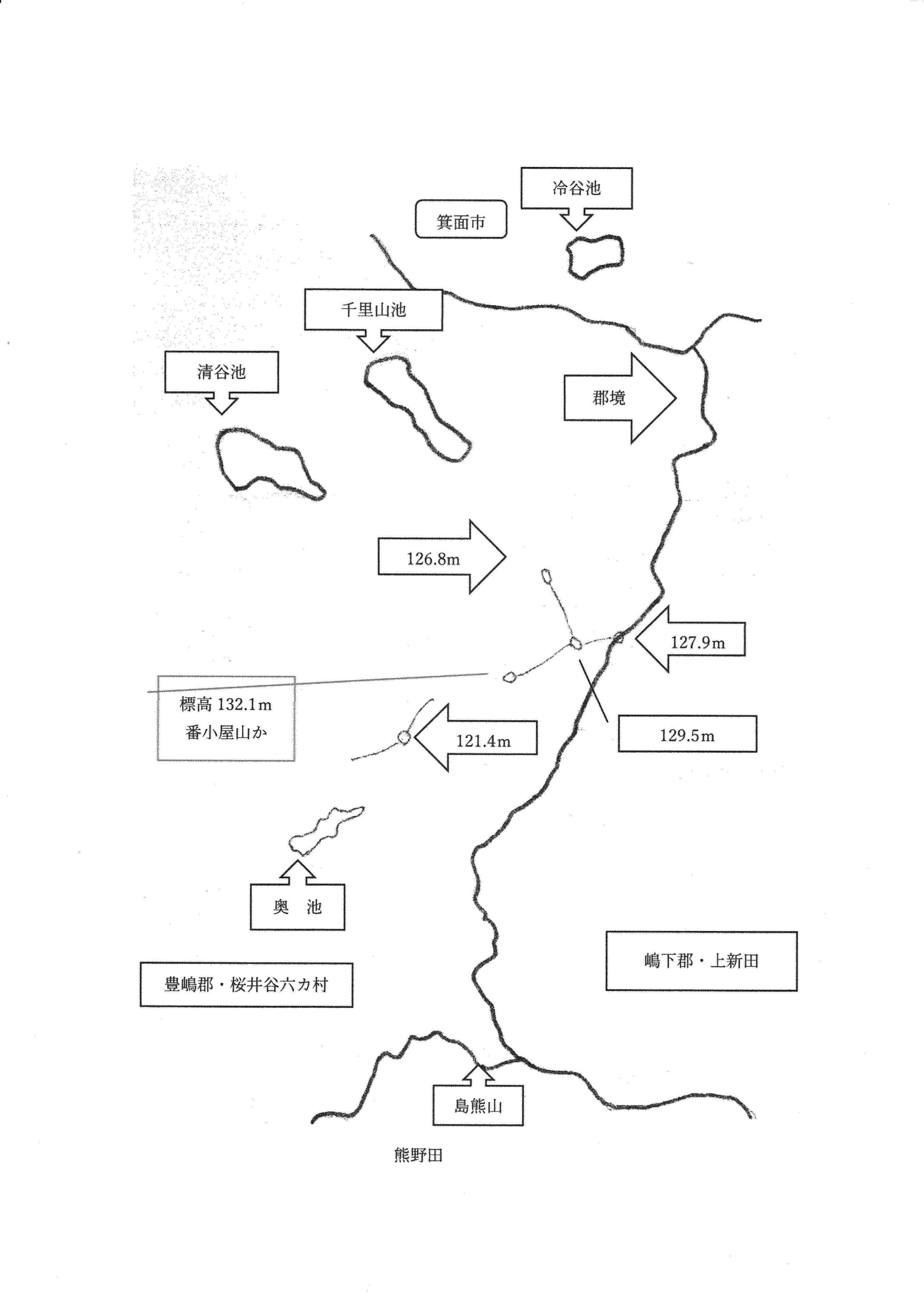

千里緑地の昔々を紹介

千里緑地について 豊中の市街地図を見ると、北大阪急行 ( 新御堂筋R423 ) の西側に千里緑地が描かれている。 その緑地の昔々を一部紹介してみます。 難しい話はともかく、お話を紹介します。 ☆ 峠の茶屋があった 豊中市の最高点 ( 標高133.8m ) は新千里北町2丁目の千里緑地内にあります。 「ぶらり千里」SENRI Guide Bookは、最高峰の北側に峠の茶屋があり、「・・お茶はもちろん名物の桃、あんずが店先に並べられ・・」と書いている。(資料①) ☆ チョットむつかしいお話し 対象は、緑丘と千里西町を中心に、その北と南です。 まず、「桜井谷郷土史」前編の上 50頁 千里山(東山)から抜粋します。 「豊能三島ノ郡界ヲ為シテ本村ノ東境ニ聳ユルヲ千里山ト為ス。・・・中ニ 三個ノ嶺アリ、北ヨリ南ニ従ヒテ漸次ニ低ク峰ウッ重疉シテ三蓋松ノ紋様ニ似タレバ、三蓋峰ノ称アリ。其南ナルモノハ島熊山ト称シ・・・其北ナルモノハ千里山脈中ノ最高峰(標高131.7)ニシテ昔時ハ安部藩主ノ山番小屋アリシヲ以テ番小屋山ト称シ・・又大小屋山ト称シ・・」(資料②) 緑丘と千里西町の間に、千里緑地があります。緑地は嶋下郡と豊嶋郡の郡境で、東が上新田村(淀藩領)。西が桜井谷六カ村(安部藩領)になります。 対象地は、その昔はどの様な地形だったか。 「 豊中市大字小字図 2 」を見ると、郡界の東・西・北は、山や谷筋が入り組み、今とは異なっています。 千里緑地は、豊島高校の東側(122.9m)から南、島熊山方向に伸びています。 その状況を「豊中市図 2」で見ると、標高127.9mのピークから西(少路)に尾根が続いています。そこは、桜井谷・六カ村の領域になる。132.1mを頂点に、129.5m・126.8mのピークをもつ山域があります。古池・奥鬼ケ谷池の北西方向で、郡界を西に越えており、これが安部藩の番小屋があった所でないかと考えています。(資料③) 安部氏桜井谷役所の役人の仕事に、「御林向取締方」・「御山方本役」がある。 林向は、立ち木の風折や根返り・雪折・虫付・立ち枯れなどの処理、木材の伐採・切り出しなど林の管理維持 山方は、薪を取り、下草を刈るなど、入会地的な山の管理 を担当する役柄でないかと新修豊中市史五巻は、書いています。(資料④) 手書きですが地図を書いてみます。 [](images/bg00217/T_00217820_000001.jpg) [](https://hokusetsu-archives.jp/dbs/page?id=T_00217780) 島熊山(標高115.7m)・新千里西町2丁目 ☆ 島熊山は万葉歌にうたわれています。 「 玉かつま 島熊山の夕暮れに ひとりか君が 山路越ゆらむ (詠み人知らず) 」 歌碑は豊中不動寺に建てられている。 [](https://hokusetsu-archives.jp/dbs/page?id=T_00217790) ☆ 須恵器を焼いていた登り窯の窯跡 中国自動車道を南に下がり(千里南町1丁目5辺り)、標高85mの丘陵の頂上付近に須恵器を焼いた島熊山窯跡がある。 [](https://hokusetsu-archives.jp/dbs/page?id=T_00217800) 島熊山窯跡の説明板によると 今からおよそ1400年前(古墳時代後期)、豊中市北部の丘陵地帯では、いくつもの谷筋から二本,三本と煙の立ち上る光景が見られました。実は須恵器という焼き物を登り窯で焼いていたのです。・・・と書いています。 ☆ 窯跡で削平されず、現場が保存されているのは 、私が知る限り「桜井谷窯跡群 23号窯跡」永楽荘4丁目3 と、この島熊山窯跡だけである。 箇条書きになってしまいましたが、その昔の一端を感じていただければ、幸いです。 資料 ①「ぶらり千里」豊中市千里文化センター 市民実行委員会 広報プロジェクト21・22頁 ② 「桜井谷郷土史」前編の上 松井重太郎編著 印刷発行:1985年2月10日 発行者:豊中市教育研究会 ③ 「豊中市大字小字図2」新修豊中市史 一巻 通史1 付図1 ④ 豊中市史 五巻 古文書・古記録 319・320頁

掲載日: 2025-08-03 (C135)