- ブログ一覧に戻る 現在の表示 (1/31)

- >

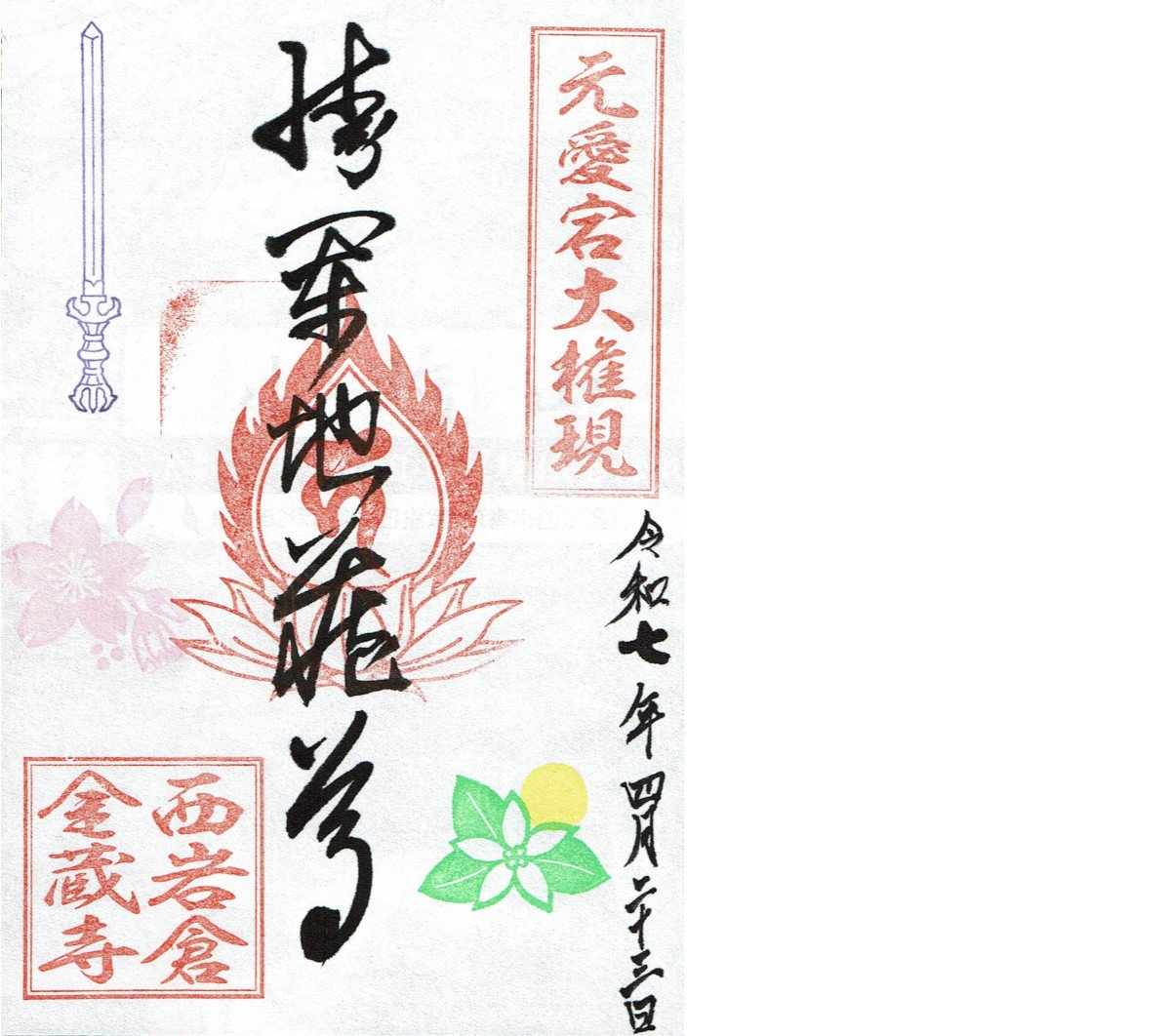

将軍地蔵(愛宕権現)

お地蔵さまと愛宕さんは深いつながりがあります 豊中のお地蔵さまの中にも、愛宕さん(愛宕神)を祀っているところがあります 2025年4月23日、京都西山にある金蔵寺の将軍地蔵にお詣りしました 将軍地蔵は、もと京都の愛宕山にある愛宕権現白雲寺の本尊でしたが、明治初年の神仏分離令による廃仏毀釈によって白雲寺が廃寺に追い込まれ、金蔵寺に移されたものです 金蔵寺の将軍地蔵は年に一度4月23日にご開帳があり、それに合わせて参拝しました 山の中にある境内の、最も高い場所にある愛宕権現堂に将軍地蔵が祀られていて、4月23日午前中だけお堂の扉が開かれます [](images/oz00217/T_00217460_020001.jpg) 将軍地蔵の尊像は像高60cmほど、銅製の仏像が白い木製の馬に乗った姿をされています 写真撮影不可なので、お札とご朱印をご紹介します [](images/oz00217/T_00217460_010001.jpg) [](images/oz00217/T_00217460_000001.jpg) 護摩堂では住職が護摩木を焚いておられました 護摩堂には将軍地蔵の御前立ち(レプリカ:像高30cmほど)が祀られています [](images/oz00217/T_00217460_040001.jpg) 金蔵寺山門(仁王門)、仁王さまは運慶作という説もあるとか(お参りをされていた方の話) [](images/oz00217/T_00217460_030001.jpg) 金蔵寺の本尊は十二面千手観音ですが、参拝は出来ませんでした 山の中にある小さなお寺ですが、貴重な歴史を秘めた仏像が祀られていました 長い石段を登ると膝が痛くなりましたが、この石段を作った人の苦労を思うとそんなことは言っておれません 青紅葉が美しい境内でした、秋の紅葉シーズンにまた来たいものです 【豊中のお地蔵さまと愛宕さんとのつながり】 豊中のお地蔵さまの中で、愛宕さんのお札を祀ったり愛宕権現を名乗ったりしているお地蔵さまがあります 《識別番号C26、豊中市箕輪1-20》 お堂の中にある祠に、「御祈祷符」を祀っている。毎年地蔵盆のときに池田の愛宕さん(池田市綾羽にある愛宕神社:火之迦具土大神を祀る)からもらってくるとのこと。 アーカイブページは以下 https://hokusetsu-archives.jp/dbs/page?id=T_00212010 《識別番号E19、服部寿町2-9、愛宕大権現》 お堂の入口上部に「愛宕大権現」の扁額が掲げられている。以前は役員が愛宕さんにお参りしてお札をいただいていたが、30年ほど前を最後に今は行っていないとのこと。 アーカイブページは以下 https://hokusetsu-archives.jp/dbs/page?id=T_00212370 【愛宕権現について】 愛宕山にあった愛宕権現は、修験道の道場の一つで、大宝年間(700年代初頭)に役小角(役行者)が創建したと伝えられ、古神道と仏教が習合(神仏習合)して形成されていました。その仏教を代表する施設が白雲寺でした 愛宕山とお地蔵さまとは縁が深く、神仏習合の時代には本地垂迹説によって地蔵菩薩を本地仏とし、イザナミが垂迹した神と考えられていました。愛宕権現は将軍地蔵とイザナミを祀っていましたが、明治以降 愛宕権現は愛宕神社に改められ、神仏分離令により白雲寺の将軍地蔵は金蔵寺に移されましたが、愛宕神社本宮ではいまもイザナミが祀られているそうです(今回愛宕神社には参拝していません)。日本全国の「愛宕」を社名につける神社の多くはイザナミを祭神としています 愛宕権現に祀られていた将軍地蔵は、戦国時代に「勝軍地蔵」として武士から支持され、勝軍地蔵が垂迹した愛宕権現が軍神として信仰を集めたそうです 【神仏習合と本地垂迹(ほんじすいじゃく)について】 仏教が6世紀に日本にもたらされた時、古来の神道とは別の宗教として理解したのでは無く、仏教と神道は本来同じものであり、仏教の仏が主(本地:ほんじ)であり神道の神は本地仏が姿を変えて現れた(垂迹:すいじゃく)という考え方を取りました 愛宕神の本地仏は地蔵菩薩で、お地蔵さまと愛宕神とは「本地垂迹」の関係に当たります 仏(ここでは地蔵菩薩)が人々を救うため仮の姿(愛宕神)をとって現れることを権現(ごんげん)といいます

掲載日: 2025-04-24 (C137)